様々なセンサーを利用して活火山を分析・研究するプロジェクト! WebGL を利用したサイトも面白い

実データやデモアプリケーションも公開中

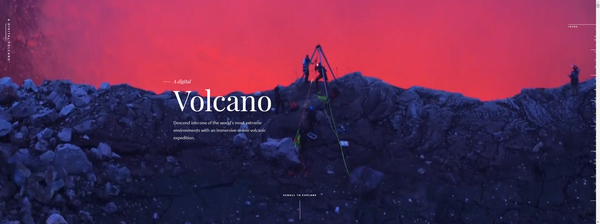

今回ご紹介するのは火山をテーマにした研究に関するウェブサイト。

日常の様々なところで利用されている多種多様なセンサー類。それらは「自然」という巨大なフィールドからも、目的や用途も様々な、本当にいろいろなデータを昼夜を問わず収集していますが、今回のプロジェクトは特に「火山」から収集されたデータに関するもののようですね。

ニカラグアに実際にある活火山から収集されたデータを集積しているクラウドサーバーにアクセスして、自由にその情報を取り出すことができるプロジェクトのようで、それらを用いて防災を行っていくのが最終目的であるように見えます。(もしかするとちょっとニュアンスが違うかもしれないですが)

今回のサイトでは、WebGL を用いることによって、それらのプロジェクトに関わる情報をわかり説明しています。

Github やクラウドサービスとの連携が可能

今回のサイトでは、このプロジェクトそのものについてのことはもちろん、活火山の概要や、世界中にある活火山の状況などを知ることができます。

一種のドキュメンタリーのような感じの構成になっており、結構大規模というか、ボリュームのあるコンテンツになっています。

サイト全体が縦方向にスクロールすることでどんどん進んでいく作りになっており、大量の動画や画像、そして WebGL のデモなどがスクロールする度に次々と現れます。

この上のキャプチャ画像は、コンテンツが始まった直後の画面を撮影したものですが、ここは動画が流れている状態ですね。

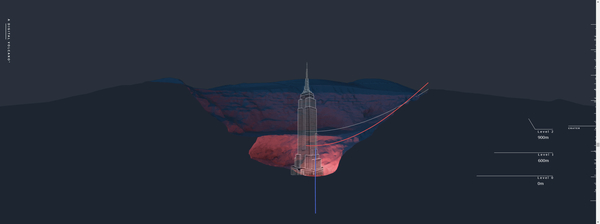

WebGL も使われているのですが、その割合がけして多いということではありません。動画のほうが伝わりやすい内容なら素直に動画を使っていますし、画像のほうが適切な表現なら、無理に三次元化したりせずに画像のまま置いている、といった感じです。

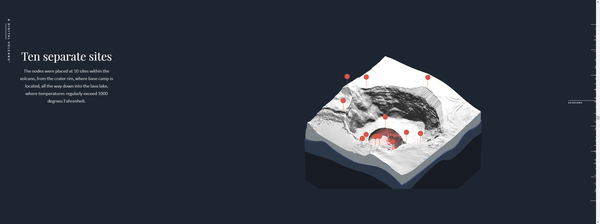

立体的に構造を把握することができるほうが、より具体的にイメージが膨らみやすい部分については、適切に WebGL を使った立体的な表現がなされます。

スクロールに連動しながら動的に WebGL の実装をページに組み込んでいくのは結構手間が掛かりそうな気もしますが、そこは実に自然に組み込まれていますね。

詳細はサイトのほうに掲載されているのですが、あえて簡単に概要だけ解説すると、ニカラグアにある、とある活火山は、溶岩湖と呼ばれる巨大な溶岩の湖が観測できる火山なのだそうで、そこからは様々なデータが採集されているようです。

これら実際に観測されたデータがクラウド上に置かれていて、個人でも、これらのデータにアクセスして利用することができるようですね。

一応、配信サーバを提供しているサービスの無料アカウントが必要になるようではありますが、とは言え、火山から採集された実データを利用できるというのはすごいですよね。

Github にはサンプルアプリケーションの実装や、手続きの How To も置かれているので、興味のある方は実際にトライしてみるのもいいかもしれません。

上の画像、センサーの部品が徐々に集まってひとつになっていくところをキャプチャしたものなんですが、WebGL を使っているわけではなさそうです。

でも、こんなふうにスクロールと連動したコンテンツとして表現できているのがとても面白いと個人的には思い、思わずキャプチャを撮ってみた次第です。サイトの全体的な印象として、けして WebGL が主役というわけではなくて、情報を伝えるために最適な表現方法でそれぞれに実装してみた、という感じが強いです。

WebGL を利用しているシーンは、やはり立体感が状況を把握するのにとても役立つような感じで、二次元的な表現には難しい、密度の濃い情報発信ができているなと思います。

火口の巨大さを感じることができる WebGL 表現。

科学や研究などの分野では、ビッグデータの可視化はもちろん、それらをどのように活用・運用していくのかといった事も含めて、日夜多くの人たちが取り組みを続けています。

今回のサイトで紹介されているプロジェクトのように、それを一般にも広く公開して、興味を持ったひとたちが時に協力したり、あるいは独自に研究したりしながら、少しずつ成果を求めて進んでいくというのはなんとも素晴らしいことだなあと感じました。

私はあまり学がないといいますか……研究とかそういうのはこれまでに経験したことがないので大それたことは言えないのですが、自然界から採集したデータを使って人々の暮らしが豊かになっていくというのは、本当にすごいことだなと思います。

あまり専門的な解説ができず申し訳ない……

非常に貴重なデータではあると思いますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。