ポーランドにおけるデザインの歴史100年を振り返る 3D コンテンツ Guide to Polish Design

まるで博物館のような充実度

今回ご紹介するのは、ポーランドのデザインの歴史を振り返る、というコンセプトのウェブサイトです。

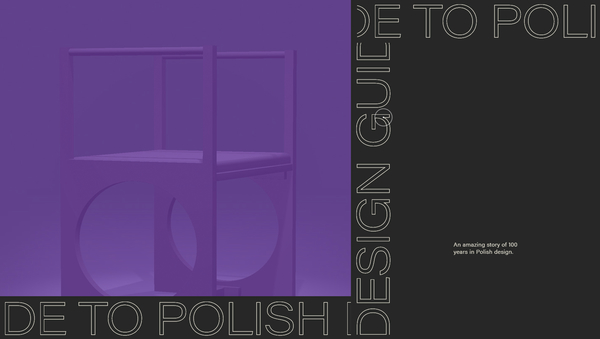

今回のサイトには WebGL 実装はもちろんのこと、大量の画像・写真が用意されていてそれらを通じて様々なデザインに関する考察が記述されています。

とにかく膨大な画像が用意されていて、本当に資料として見てもすごく価値のある、さながら博物館のようなサイトに仕上がっています。

リンク:

スクロールなどに反応するインタラクティブ演出

今回のサイトでは、WebGL の利用方法としては比較的シンプルな内容でまとめられています。

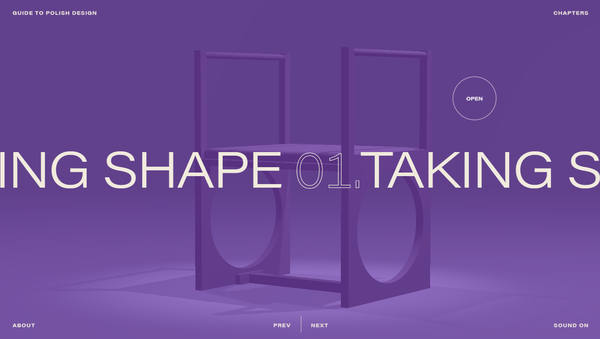

具体的には、3D オブジェクトを使った立体的な表現と、全体が揺らめくように動くポストエフェクトの表現ですね。

立体的な表現を行っているシーンでは、オブジェクトが意図的になにかしらの色でベタ塗りにされています。いわゆるディフューズライトの陰影のようなシンプルなシェーディングは掛かっているものの、ほぼベタに塗ったのと変わらないような感じです。

背景の色ともリンクするようになっていて、シーン全体でいずれかのカラーを基調としたデザインに統一されるようになっています。

これらのシーンでは、マウスをスクロール操作することによってエフェクトが発生するようになっているのですが……

このポストエフェクトでは、シーン全体を波打たせるような UV を水平にずらすエフェクトと、ほんのちょっとだけ RGB ずらしも掛かっているみたいです。

それほど珍しい演出の形態というわけではないですが、スクロール操作に連動するインタラクティブな演出として、思わず目を引くような印象になっています。

当サイトではどうしても WebGL の周辺技術ばかりにフォーカスしてしまいがちですが、今回のサイトは冒頭でも書いたように資料としての価値が本当に高いと思います。

掲載されている画像、それに付随するキャプションやメッセージなどがとても充実しています。

絵画などの二次元的な表現のものだけでなく、壺とか花瓶といったような、なんらかのオブジェクトに関する考察も多く見受けられますし、本当にデザインについて幅広く言及されていてすごいですね。

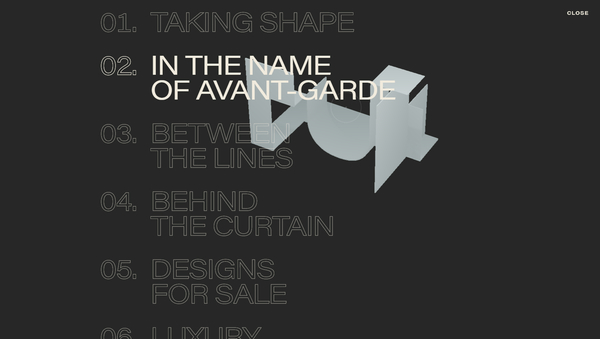

各コンテンツページを選択できる Chapter のページでも、マウスカーソルがホバーした部分にオブジェクトが浮かび上がる演出など、凝った作り込みを見ることができる。

今回のサイトの場合、3D 表現自体はあくまでもちょっとしたアクセントという感じで、そこまで強烈にグラフィックス的に主張しているというわけではありません。

ですが、WebGL の立体的なオブジェクトが時折画面に映り込むことによって、コンテンツのどの部分を自分が閲覧しているのか、あるいは他のコンテンツにはどのような内容を含んでいるのかなど、視覚的に把握しやすいようにデザインされていますね。

立体的な表現とコンテキストの共存みたいな部分で、すごく参考になりそうな事例だなと思いました。

ぜひチェックしてみてください。