すべての人種差別を無くすために……あえて多くの事例を集めた「声」のビジュアライズ作品 Voice of Racism

少しだけ閲覧注意な部分も

今回ご紹介するのは、Voice of Racism というコンテンツです。

このサイトは、正直紹介するかどうか迷いました。ですが WebGL の事例の1つとして見たときに、紹介するに足る理由があるなと思いましたので勇気を出して紹介してみることにしました。

いままさにアメリカを中心に起こっている人種差別に対する様々な出来事と、どの程度このサイトが関連しているのかはわからないのですが…… このサイト自体は、ニュージーランドを舞台にしたものみたいですね。

このサイト自体は、それら人種差別を無くしていくために、ということで作られたものではあると思いますが、人によっては恐怖や不快感を感じることもあるかもしれませんので、その点は十分にご注意ください。

当サイトでは人種差別を促す意図はありませんし、今回も WebGL 実装部分を中心にご紹介します。

リンク:

自らに向けられた言葉だと思うと重くのしかかってくる

ニュージーランドで歴史的にどのような人種差別に関する問題があるのかは、申し訳ありませんが私にはちょっとわかりません。

ただ、今回のサイトに登場するキーワードはどれもニュージーランドの方々が実際に他人から掛けられた言葉をもとにしているようで、かなり攻撃的、あるいは侮辱的なものが多くなっています。

サイトのトップページやイントロでも注意書きが出ますが、結構メンタルに来る演出なので、そういうのが苦手な方は本当に注意してくださいね。

注意書きが最初に表示される、来訪者に配慮した作りになっています。

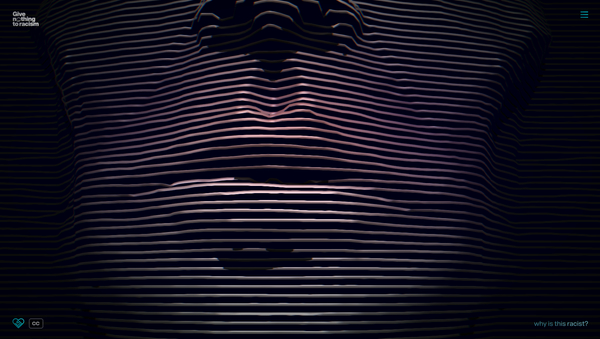

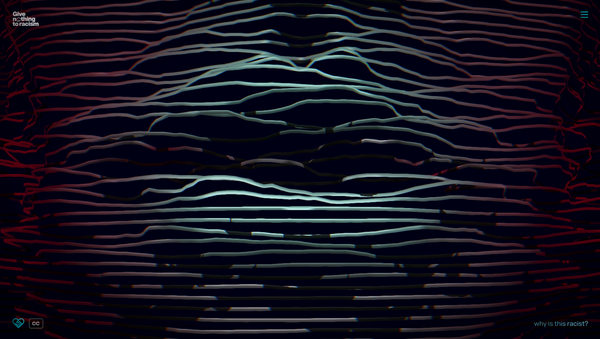

サイトの背景には、常にたくさんのラインが描画されています。ライン自体はほんの少し幅広のポリラインで描画されており、これがユーザーの操作に応じてインタラクティブに姿を変化させます。

その変化の形は、ラインが盛り上がり人の口元のシルエットになることによって可視化されます。そして、人の喋っているときの口元の動きが再現されると共に、それに連動した形で音声も再生されます。

日本語で発声されるわけではないので、多くの日本人にとっては直感的には伝わってこないかもしれません。(私も実際そうです)

でも、その喋り方というか、言葉の強さは十分に伝わってくるので結構キツイものがありますね。

今回のサイトでは、ポリラインをさらに大きく歪ませながら動かすことで、言葉や声の暴力をうまく表現しています。

ラインが暴れるというか、すごく感情を持った動きになっています。

こういうノイズの使い方もあるんですね……

どこか不快感を感じさせるようなビジュアルをノイズや陰影を駆使することで実現している、という観点で見てみると、今回のサイトの目的である人種差別の残酷さ、不気味さを示すという意図を、見事に実現していると思いました。

なんというか……

ほんとにずっと見てるとすごくツライ気持ちになってくるし、こういう問題を考えるキッカケになりますね。

当サイトは WebGL を主題にしたサイトですし、人種差別をテーマになにかを主張するつもりはないのですが、しかしこういったサイトを見るとそれが現在進行系の、現代における根深い社会問題であることをあらためて考えさせられます。

WebGL の表現としては、不気味な雰囲気や、どこか不快な印象を受ける演出がサイトの意図にしっかりと紐付いていて、かなり説得力のあるビジュアルになっています。

誰にでもおすすめできるコンテンツということではないですが、こういう形で WebGL を活用するということも、ウェブの可能性の1つの形だと思います。

気になる方はチェックしてみてください。